La Cappella Sansevero - Napoli

- Giorgio Olimpo

- 9 dic 2018

- Tempo di lettura: 5 min

Basta aprire una porta per scoprire bellezze uniche, la cappella del Principe Maledetto ne è una prova.

Il Principe Maledetto

Gli stretti vicoli di Napoli possono avere, talvolta, un aspetto austero, conferitogli da pavimentazioni in basolato, una pietra lavica scura, affiancati da edifici molto alti, quasi a voler sottolineare uno dei tanti contrasti che caratterizzano la città partenopea. Proprio passeggiando qui, però, è facile imbattersi in luoghi mozzafiato. Ne è un esempio ciò che si trova al di là di una porta, tra il civico 19 e 21 di via Francesco De Sanctis: la Cappella San Severo. Questo capolavoro è giunto a noi grazie a quello che venne definito il “principe maledetto”, Raimondo Di Sangro. Figura tanto controversa quanto misteriosa, nonostante la sua scomparsa, quasi duecentocinquant’anni fa, il principe non ha certamente lasciato un dolce ricordo in città. Pare che, addirittura, ancora oggi, qualcuno faccia il segno della croce quando sente nominare il suo nome. Personaggio leggendario, poliedrico. Accademico della crusca, alchimista e scrittore eretico messo all’indice. Egli riteneva che la scienza fosse un qualcosa da portare avanti in gran segreto, probabilmente, secondo i suoi piani, anche con lo scopo di stupire. Ritenuto uno “stregone diabolico” fece rapire numerosi malcapitati per poter portare avanti i suoi folli esperimenti.

Fu anche il primo Gran Maestro della loggia massonica napoletana. Non era ben visto né dal “popolino”, né dalla nobiltà, e ciò che accadde un giorno non finì che per rafforzare queste posizioni nei suoi confronti: per proteggere i suoi beni e i suoi interessi, egli arrivò a tradire i confratelli massoni, e quindi l’alta nobiltà napoletana, denunciandoli al sovrano. Fu così che Raimondo di Sangro venne bandito dalle logge italiane ed europee.

Finora si è descritto il principe di San Severo come un vero e proprio “mostro”, risulta necessario, però, fare una piccola considerazione: Raimondo fu una delle figure più geniali del ‘700, forse troppo all’avanguardia per poter essere compreso senza essere additato dalle folle. Infatti, c’è da dire che per quanto discusso e mal visto egli non ricevette mai una sorta di “damnatio memoriae”, anzi, ciò che è giunto a noi è un qualcosa di unico e spettacolare, un qualcosa che non potrà essere cancellato e dimenticato.

La voglia di voler stupire si riflette nella Cappella di San Severo. Quando si entra, si viene rapiti dalla ricchezza degli elementi baroccheggianti, tant’è che non si sa su che cosa posare lo sguardo. Questo luogo nacque sul finire del ‘500 come mausoleo della famiglia Di Sangro, ma a partire dal ‘700, quando Raimondo diventò principe, la cappella cambia totalmente i suoi connotati: da mausoleo inizia la sua trasformazione in tempio massonico.

La Cappella di San Severo

Accedendo alla cappella, oltre ai fregi e alla ricchezza dei dipinti, è possibile ammirare un imponente altare e la bellezza di diciotto statue, raffiguranti per la maggior parte, parenti di Raimondo. Queste rappresentano sicuramente delle “virtù” ma secondo l’idea del principe dovevano rappresentare anche le fasi di un percorso di iniziazione alla massoneria. Tutte queste opere portano la firma di abili scultori, ma è su tre di queste opere che lo sguardo si appoggia dolcemente: la “Pudicizia Velata”, il “Disinganno” e il “Cristo Velato”.

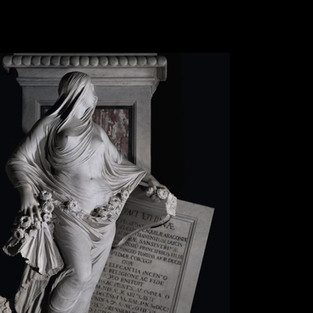

La Pudicizia Velata

Opera di Antonio Corradini, ritrae Cecilia Gaetani d’Aragona, madre di Raimondo di Sangro. La scultura, raffigura una giovane donna, la cui bellezza viene a galla attraverso il velo marmoreo trasparente che ricopre il corpo, il quale sembra essere sudato. La mano sinistra di Cecilia posa su una lapide spezzata.

Sotto la scultura, in bassorilievo, è rappresentato l'episodio evangelico del "Noli me tangere", in cui Cristo appare alla Maddalena in veste d’ortolano. Il monumento è adornato, lungo i lati, con elementi vegetali.

L’intento di celebrare Cecilia Gaetani non basta a spiegare il significato di questa statua. La donna coperta dal velo è interpretabile come allegoria della Sapienza, ed è inoltre molto chiaro il riferimento alla velata Iside, dea prediletta dalla scienza iniziatica.

Il Disinganno

Di fronte alla statua della Pudicizia, dall’altro lato della cappella, si erge la statua del Disinganno, capolavoro di Francesco Queirolo. L'opera rappresenta il padre di Raimondo, Antonio di Sangro, duca di Torremaggiore. Questa mostra un uomo che si divincola in una rete, allegoria del peccato, cercando di liberarsene grazie all’ausilio di un genietto alato, metafora dell’intelletto umano. Mentre aiuta l’uomo, il genietto indica il globo terrestre posto ai suoi piedi, icona delle passioni mondane, a cui è appoggiata la Bibbia, una delle “luci” della Massoneria. Ciò che rende quest’opera unica è la pregevole fattura della rete che avvolge quasi integralmente il corpo dell’uomo. Sorge quasi spontaneo chiedersi come sia stato possibile scolpire una statua all’interno di una rete, partendo da un unico blocco di marmo.

Il Cristo Velato

Senza ombra di dubbio la più famosa delle sculture presenti all’interno della cappella, e, probabilmente una delle migliori mai realizzate, ancor più struggente della “Pietà” di Michelangelo. Antonio Canova, abile pittore e scultore, vissuto a cavallo tra il ‘700 e l’800 affermò che avrebbe dedicato dieci anni della sua vita per riprodurre un’opera di tale bellezza. Numerosi furono i suoi tentativi di acquistarla, ma fu tutto inutile.

Realizzata da Giuseppe Sanmartino, artista che non aveva di certo la notorietà di Michelangelo o di Canova, con la realizzazione di quest’opera entrò di diritto nell’olimpo dell’arte e della scultura.

In un primo momento affidata allo scalpello di Antonio Corradini, e successivamente, dopo la sua morte, a Sammartino, la committenza chiedeva “una statua di marmo scolpita a grandezza naturale, rappresentante Nostro Signore Gesù Cristo morto, coperto da un sudario trasparente realizzato dallo stesso blocco della statua”

Si tratta di un Cristo morente, sdraiato su un letto di marmo, interamente ricoperto da un velo di che fa corpo unico con la statua stessa e con il giaciglio sulla quale è stata scolpita. Uno dei punti di forza sta nell’espressione del Cristo che si intravede dal velo e che varia a seconda dei punti di vista: espressioni di dolore e di quiete si susseguono e alternano ammirando la scultura da punti di vista differenti.

Tutte le opere sopracitate spingono gli appassionati a chiedersi come abbiano fatto gli artisti a ricoprire le statue con veli o reti. La leggenda vuole che i veli che ricoprono il Cristo Velato e la Pudicizia e, allo stesso modo, la rete che avvolge il Disinganno, siano stati ottenuti facendo cristallizzare una soluzione basica di calce spenta. La statua veniva posta in una vasca e ricoperta da reti o veli bagnati. Su questi veniva versato latte di calce e sul liquido veniva spruzzato ossido di carbonio. La successiva marmorizzazione del velo e della rete avrebbe aderito al resto della scultura.

Ovviamente si tratta di leggende, le quali, per quanto misteriose e intriganti, restano leggende. La verità è che, se oggi nella cappella Sans

evero è possibile ammirare opere in grado di incantare chiunque, il merito, che non va ricercato in libri di magia o in manoscritti segreti, non può che essere nella grande abilità di artisti come Antonio Corradini, Francesco Queirolo e Giuseppe Sanmartino.

Comments